|

| El impulso nómada, de Jordi Esteva (Galaxia Gutenberg) Fotografía: Pedro Delgado |

«Un día me iré y no me veréis más.» De niño, pronunciaba estas palabras como si a fuerza de repetirlas lograra elevarme por encima del angosto valle. Gracias a los atlas, a los libros de geografía y a los mapas, me aislaba del mundo gris que me rodeaba y viajaba sin salir de la habitación. No sabía entonces que, al igual que los insectos que me fascinaban, un día conseguiría rasgar la seda que me atrapaba para desplegar las alas y volar siguiendo el impulso nómada que había germinado en mí y que se haría añicos la noche en que la policía secreta egipcia irrumpió en mi habitación de los Oasis poniendo fin a mi sueño.

Jordi Esteva, El impulso nómada

Las líneas de este texto maestro trazan un círculo, y dentro de esa circunferencia, de esa serpiente que se muerde la cola, se encuentra la vida del más auténtico de los viajeros que han nacido en este país, alguien que, de haber venido al mundo en otro lugar, tendría la talla o la consideración de un Bruce Chatwin.

Jordi Esteva es el autor de Mil y una voces (El País/Aguilar), Viaje al país de las almas (Pre-Textos), Los oasis de Egipto (RM), Los árabes del mar (Península) y Socotra, la isla de los genios (Atalanta); sin embargo, me inicio en su obra literaria a través de sus memorias, editadas por Galaxia Gutenberg en dos volúmenes, el primero de los cuales acabo de terminar. Lo he leído durante meses de la misma manera que mi amiga, la escritora mexicana Lorel Manzano, lee a Dostoievski: a sorbos, porque no quería que se terminase.

Siguiendo a pie juntillas la cita que aparece en la página de dedicatorias, los recuerdos del fotógrafo, escritor y cineasta Jordi Esteva irán brotando página a página como surgen «los borbotones de una poza que desde lo más profundo terminan por alcanzar la luminosa superficie».

[...] en el tejado de Villa Rosa, la casa de la abuela en el pueblo de El Figaró, junto a mi hermana Rosa y a su amiga Mari Nuri, nos tendíamos a mirar fijamente las estrellas.

Buscábamos el Sputnik 2 de los rusos en el que viajaba Laika, la perrita astronauta, a la que suponíamos mirando atenta a la Luna o quizá observando la Tierra desde las alturas. No sabíamos que el pobre animal había muerto a las pocas horas del lanzamiento. Durante décadas, las autoridades soviéticas silenciaron que aquel veloz punto luminoso en el cielo era en realidad su sarcófago.

|

| Laika en el Sputnik 2 Fotografía de El impulso nómada |

***

Un día viene un misionero que nos pasa películas rodadas por él mismo en el Alto Volta, la actual Burkina Faso. Me impresiona el poblado de chozas cónicas de palma; las mujeres, envueltas en vistosas telas, pilando grano con los niños sujetos a la espalda; las ceremonias de máscaras y los altos zancos sobre los que se sostienen los danzantes. Otro día nos llevan a una exposición sobre las misiones de los franciscanos en China. Me llaman la atención las fotografías de los fumaderos de opio con hombres de rostros consumidos por el láudano que aspiran de largas pipas y las imágenes de las calles de un vetusto Hong Kong en las que los culíes descalzos tiran, como animales de carga, de rickshaws cargados de dos o más pasajeros. Pero sobre todo me inquieta la imagen de los presos en taparrabos arrastrando penosamente una gran barcaza desde una orilla del río Amarillo, vigilados por capataces con látigos. Tiran de sogas sujetas a la frente con una banda. Sus cuellos y sus rostros se muestran tan tensos que los músculos parecen romperse y las venas a punto de explotar.

|

| Fumadero de opio en Hong Kong, 1890 Fotografía de El impulso nómada |

***

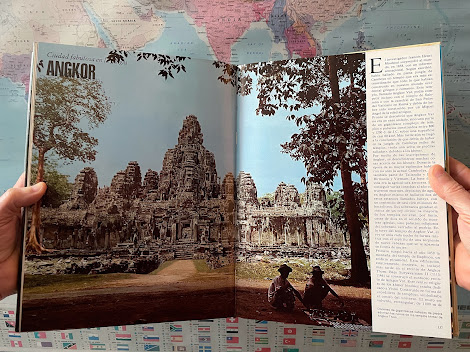

Mi padre anuncia que han abierto un nuevo negocio en el edificio, el bar Cristal. Pronto cogerá solera porque también es librería y bajo mano se venden libros prohibidos en aquella época. Un día, me trae un gran ejemplar que nada más hojearlo me fascina y todavía conservo. Se llama Les merveilles du monde y tiene fotografías a dos páginas de los templos de Angkor invadidos por la jungla, con sus estatuas estranguladas por raíces de inmensos árboles, la sorprendente Esfinge junto a las pirámides y la interminable Muralla China. Comienzan a despertarse en mí las ansias de partir. El impulso nómada.

|

| Maravillas del mundo (Círculo de lectores, 1968) Fotografía: Lucía Rodríguez |

***

A Rosa y a mí nos fascinaban los zíngaros. Cada verano llegaban al pueblo con sus carromatos y acampaban junto a la Font dels Gitanos durante unos días. Nos encantaba observar a escondidas cómo, en el claro del bosque frente a la fuente, cortaban leña, encendían fuegos o cuidaban de los osos, que llevaban sujetos con una argolla que les taladraba la nariz. [...] Los zíngaros leían la mano o hacían bailar a sus bestias a cambio de unas monedas. Eran odiados porque eran libres y diferentes. [...] Siempre traían consigo grandes bobinas de celuloide, y al anochecer, en la plaza de la iglesia, proyectaban sobre una sábana un sinfín de maravillas, como El ladrón de Bagdad o Las aventuras de Simbad el marino. [...] Los gitanos, sin duda, estimularon en mí las ganas de escapar de aquel mundo que me ahogaba. [...] soñaba con que un día me raptarían para deambular por esos mundos de Dios, al cuidado de los osos o de los robustos percherones, durmiendo hoy aquí y mañana allá hasta llegar a algún puerto donde embarcarme como grumete en un velero árabe como el de las películas que proyectaban en la plaza del pueblo. Deseaba que me llevaran aquellos marinos de amplios bombachos y vistosos turbantes lo más lejos posible de aquel triste valle donde apenas penetraba el sol. Vivir mil aventuras en mares cálidos y ciudades de alminares y palmeras, y jamás regresar.

Y sin él sospecharlo, cada uno de sus recuerdos libera los míos desde el fondo oscuro de la poza: los veranos en Casarabonela; las charlas de los padres agustinos, sobre todo del padre Samuel, acerca de las misiones o el impacto de la muerte del padre Moisés arrastrado por las aguas del río Tabasará cuando iba a atender a una comunidad indígena en Panamá; los libros que traía mi padre a casa y que también despertaron en mí ese impulso nómada, como ese Maravillas del mundo (Círculo de lectores, 1968) al que se hace referencia Jordi Esteva, y Viajes sin fronteras (Selecciones del Reader's Digest, 1971), poblados de lugares fascinantes que luego he ido a buscar, o Los intrépidos. Aventura y triunfo de los grandes exploradores (Selecciones del Reader's Digest, 1978), que junto a la colección de tebeos Grandes viajes de Novaro, despertó en mí el gusto por la exploración e incentivó mi afán de aventuras; los gitanos que hacían bailar a la cabra bajo el balcón de casa y la voz de mi padre diciéndome que aquellos zíngaros venían de la India.

|

| Viajes sin fronteras, Maravillas del mundo y Los intrépidos Fotografía: Pedro Delgado |

Como Jordi, yo también soñaba con los atlas y los libros de historia y con las muchas películas que veía en el cine y los clásicos de la literatura juvenil que leía en los tebeos. Aventuras a las que luego jugaba con mis hermanos o con mis muñecos de plástico. Al igual que él, me disfrazaba de indio o de lo que se terciara.

Tal como habíamos visto hacer los sábados en el cine del casino del pueblo, examinábamos las huellas de las pisadas y las ramitas quebradas. «Los sioux están a varias lunas», decíamos sin saber qué significaba exactamente. Y colocábamos la oreja en los raíles del tren para determinar a qué distancia se encontraban los vagones de la Well's Fargo que pensábamos atacar. Éramos apaches, derviches malayos, beduinos, salteadores de caminos, gladiadores, filibusteros, cualquier cosa que hubiéramos visto el sábado anterior en el cine del pueblo y que estuviera en contra de los ejércitos de ocupación o fuera de la ley.

Todo aquel cine de aventuras, junto a los tebeos, los álbumes de estampas, sellos y billetes del mundo y «los libros de geografía ilustrada, con sus fotografías de esquimales, pigmeos, papúes o los árabes de Zanzíbar» me llevó a pensar en el viaje como una aventura. «Viajar era partir en busca de los sueños de la infancia».

Yo era feliz porque estaba cumpliendo uno de mis sueños de niño. Había conseguido penetrar en una de mis queridas láminas de la biblioteca de mi infancia.

Como él, yo también quería recorrer el mundo, meterme en esas fotografías y en las páginas de esos libros, sentirme uno de esos personajes de la literatura o el celuloide.

El Atlas marroquí, Túnez, Líbano, Siria, Turquía, Irán, la India, Cachemira, Ladakh, Nepal, los países y las regiones iban apareciendo en las páginas y, sin querer, me veía haciendo comparaciones. Disfrutando de sus aventuras, pero evocando a la vez las mías en esos lugares. Por edad, yo viajé a esos sitios 15 o 20 años más tarde que él. Pero lo hice de la misma manera, con una mochila a la espalda, durmiendo a la intemperie o en cuartos compartidos, pensiones, hostales baratos o casas de gentes hospitalarias, haciendo autostop o cogiendo transportes locales. Así que lo sentía como uno de los míos. O mejor dicho, me sentía como uno de los suyos. No sé quién dijo que «un libro existe en virtud de la conversación que suscita, los recuerdos que evoca y las emociones que libera». Qué cierto es.

Compartíamos además la fascinación por el mundo islámico, acrecentada en mi caso por el tiempo que ejercí de guía en las montañas del Atlas.

Al día siguiente, subí al conocido Marrakech Express, famoso por la canción de Crosby, Stills and Nash, para seguir después en el destartalado autobús que atravesaba las carreteras nevadas del Atlas. Paré en un poblado encajonado en un valle entre montañas resecas, de cumbres aún cubiertas de nieve. Un arroyo bajaba crecido y, entre bancales de frutales, había dispersas casas de adobe. Unos niños que guardaban unas pocas cabras me saludaron y al poco rato distinguí a lo lejos una figura que corría a mi encuentro lanzando, en el frío de la tarde, abundante vaho por la boca. Por unos momentos creí que se trataba de mi amigo, pero pronto distinguí a un sonriente pastor que me preguntó en un francés básico si me dirigía a la casa de los nasrani o nazarenos. Me contó que le gustaba ocuparse de ellos porque eran como niños, que se pasaban todo el día fumando kif y que si no fuera porque de vez en cuando les llevaba comida estarían muertos.

Me acompañó a una modesta casita de adobe rodeada de un vergel que dominaba aquel pequeño valle. Los almendros espolvoreaban los bancales de flores blancas y rosas. Antes de despedirnos me señaló su casa y me dijo que sería bienvenido.

Después de tanto tiempo sin verlo y de tan largo viaje, me extrañó que Miguel no mostrara alegría. Pronto comprobaría que andaba todo el día colocado y había perdido el sentido de la realidad.

Era una comuna de seis hippies en la que había dos chicas. El deshielo ya había llegado y los riachuelos vigorosos de la montaña alimentaban el arroyo del fondo del valle. Comíamos naranjas del huerto y de vez en cuando aquel amable pastor nos traía un tayín de pollo con limones confitados o ciruelas pasas a cambio de unos pocos dírhams. Pero me sentía solo. Estaban todo el día colocados y me ignoraban, excepto la holandesa Monique, que desde el primer momento se sintió atraída por mí y yo trataba de esquivarla con delicadeza.

|

| Jordi Esteva en el Atlas marroquí El impulso nómada (Galaxia Gutenberg) Fotografía: Lucía Rodríguez |

***

En el verano de 1972, Marta Sentís y yo decidimos viajar al Norte de África. [...] Cogeríamos un viejo Land Rover de mi padre, que languidecía en un garaje. Teníamos algo de dinero ahorrado y decidimos que no pagaríamos ni una sola noche de hotel o pensión. Dormiríamos al raso y, en caso de lluvia, en el coche. A los quince días tomamos el transbordador de Almería a Melilla y nos adentramos en Argelia, visitando Orán y la casba de Argel.

[...] Argelia nos impactó. Quedamos maravillados ante las majestuosas ruinas romanas de Timgad, fundada por el emperador Trajano en una interminable llanura de colores dorados y rodeada de montañas que se tornaban violetas al atardecer. Creíamos encontrarnos en un lugar encantado de luz blanca y sombras violentas cuando llegamos a Biskra, la ciudad de adobe rojo donde André Gide vivió amores entonces inconfesables.

|

| Marta Sentís y Jordi Esteva en el Sahara argelino Fotografía: Archivo personal de Jordi Esteva (1972) |

[...] Entramos en Túnez por el lago de sal cristalizada de Chot el Yerid, que se tornaba rojo al atardecer y, tras interminables horas en la frontera, nos adentramos en Libia. Nos extasiamos ante las ruinas de la ciudad romana de Leptis Magna, con sus anfiteatros, los baños termales que aún conservaban las piscinas frigidaria y caldaria, incluso las letrinas de mármol y los canalillos de agua junto a los pies para lavarse y el extenso mercado, con los quioscos, también de mármol, casi intactos. Era una maravilla pasear entre los restos de la ciudad de la que fue oriundo Septimio Severo, una de las mejor conservadas de todo el Mediterráneo. Pasamos la noche en el antiguo puerto romano, compartiendo con los guardas sus kebabs, acompañados del fluir de un plácido mar que rompía con suavidad en la playa haciendo entrechocar los guijarros. Uno de los vigilantes improvisó canciones beduinas acompañado de nuestras palmas mientras aparecía la luna tras el perfil recortado de los templos.

Nos sumergimos en calas de aguas turquesa en las que, a escasos metros de profundidad, se vislumbraban columnas y muros de la época clásica. Llegamos hasta la Cirenaica atravesando una región montañosa de sabinas y matorrales. [...] Pero no pudimos llegar a Tobruk, famosa por el sitio que Rommel y su Africa Korps impusieron a los aliados, porque en aquellos primeros años de la Revolución Verde, Gadafi no permitía continuar hacia Egipto. ¡Tobruk! Cómo resonaba aquel nombre en mi cabeza desde aquella película en blanco y negro del cine Spring de la adolescencia, con soldados perdidos en el desierto y un cuartel general junto al mar en un lugar misterioso y polvoriento.

La Libia de Gadafi era un país joven. Hacía tan solo cuatro años que el coronel había derrocado al rey Idris, miembro de los sanusi, la cofradía sufí que en el siglo XIX conquistó los oasis del desierto líbico. Gadafi depuso la monarquía impuesta por los británicos.

En aquel viaje descubrí que a menudo me interesaba más la gente de los lugares que las bellezas naturales o las ruinas históricas. Venía de la universidad tardofranquista, que permanecía cerrada la mayor parte del año y en la que había perdido toda ilusión. Quería aprender por mí mismo. Estaba convencido de que la gente sencilla en apariencia, sobre todo los ancianos, tenía muchas cosas que enseñarme. Mi curiosidad era, en la mayoría de los casos, bienvenida y correspondida con creces. Nunca sentí la animosidad que otros viajeros, en parecidas circunstancias, decían haber percibido. A las pocas semanas tenía una idea muy distinta del Norte de África y de sus habitantes. Aprendí más de la vida en unos meses allí que en años de universidad.

***

Divisamos Alejandría cuando comenzaba a clarear. La ciudad emergía del mar como una aparición con los cristales de los edificios del puerto incendiados por la primera luz del sol. La policía de fronteras subió al barco para pasar los controles. Muchos pasajeros intentaban colarse o escapaban por las ventanas y los policías les aporreaban sin contemplaciones. Cuando por fin nos llegó el turno, nos negaron la entrada a Egipto con el Land Rover porque no disponíamos del Carnet de Passage, documento imprescindible para poder circular en determinados países. Nosotros no sabíamos nada de aquel papeleo. Éramos unos ingenuos que pretendíamos recorrer el Nilo, llegar al Sudán, continuar por Etiopía y acercarnos quizá al mar Rojo. Por unos momentos nos miramos con pánico. ¿Qué haríamos entonces? ¿Regresar a Libia? Uno de los oficiales egipcios nos sugirió que continuáramos hasta Beirut, el próximo puerto en el que recalaría el Al Sudan. No nos quedaba otra opción que continuar en el mismo barco.

***

La India era la meta de muchos jóvenes inquietos de la época, que emprendían el viaje utilizando transportes públicos, camionetas Volkswagen o destartalados vehículos todoterreno. Otros viajaban en autobuses de colores, llamados Rainbow o Magic Bus, que salían de Londres, Ámsterdam o incluso de la calle Vergara de Barcelona y llegaban hasta Katmandú, la capital de Nepal.

Se trataba de una peregrinación hippie que, al menos la primera vez, debía hacerse por tierra. Así como en los siglos XVIII y XIX el viaje a Italia para conocer sus maravillas artísticas y paisajísticas era considerado el Grand Tour por los inquietos de la época, la ruta de la India era el Gran Viaje de la segunda mitad del siglo XX.

|

| Xefo Guasch, Jordi Esteva y Paco Escudé. Irán, 1973 Fotografía: Carlos Mir |

***

[...] fue como penetrar en un mundo de cuento. Encerrada entre altos muros se extendían a nuestros pies las ruinas de una gran ciudad de adobe, con sus callejuelas, palacios y mezquitas, incendiada por los afganos a finales del siglo XIX y que, desde entonces, había permanecido deshabitada. Bam fue una importante etapa de la Ruta de la Seda. Ferdousi cuenta en su libro que una princesa que hilaba algodón descubrió un gusano en la manzana que estaba mordisqueando. No lo quiso matar y, al cabo de un tiempo, vio sorprendida cómo tejía un capullo de seda. Admirado por el descubrimiento, su padre ordenó amurallar la ciudad para guardar el secreto del origen de las maravillosas telas de seda que con el tiempo se comenzaron a disputar los mercaderes.

***

A medida que nos acercábamos a Pakistán la vegetación se tornaba más escasa hasta desaparecer por completo. Cuando llegamos a la frontera, una construcción precaria junto a una barrera levadiza, los policías rodearon el Land Rover y comprobaron la matrícula. Nos metieron en un cuarto y el que parecía de mayor rango me preguntó: «Are you afghan spies?» (¿Son ustedes espías afganos?). Me sorprendió aquella pregunta y creí que se trataba de una broma. «Of course we are!» (¡Claro que lo somos!), contesté. La respuesta les puso muy nerviosos. Nos comunicaron que estábamos detenidos. Se quedaron las llaves del coche, el dinero y los pasaportes y nos encerraron en el calabozo del puesto fronterizo.

Pasaban las horas y nos dijeron que las autoridades provinciales estaban de camino para interrogarnos. Intenté decirles que había creído que era una broma, pero ya no querían escuchar.

***

Decidimos parar en un cafetín. En el interior del cubo de adobe, una decena de baluchis armados nos observaron como si estuvieran viendo visiones. En cuanto cruzamos el umbral, el más joven se llevó la mano al gatillo del kaláshnikov mientras otro, de barbas largas y ojos grises de mirada profunda, lo detenía. Tomamos un té rápido ante aquellos orgullosos hombres que nos escudriñaban en silencio con sus ojos ribeteados de kohl.

Regresamos a nuestro vehículo y, pasados unos metros, tras una curva, el hombre de los ojos grises se cruzó en medio de la carretera con su kaláshnikov. Frené en seco. ¿Qué podía hacer?

***

Tras la peregrinación proseguimos hacia el vecino Ladakh, que en el anterior viaje con el Land Rover no pudimos visitar por estar vedado el acceso. Desde el autobús, que nos llevaba por carreteras serpenteantes, contemplábamos inquietos los vertiginosos precipicios. Cada pocos kilómetros, unos carteles rogaban por el eterno descanso de los militares indios despeñados al vacío, lo que no contribuía a nuestra tranquilidad. También distinguíamos, desde las alturas, autobuses como el nuestro estrellados contra las rocas ochocientos metros más abajo. Continuamos ascendiendo por aquella carretera con tramos sin asfaltar y a veces tan estrecha que apenas permitía el paso de un único vehículo. En aquellas montañas remotas confluían antiguas rutas de caravanas. no quedaba muy lejos el afgano Nuristán, donde vivían los descendientes, decían, de los soldados de Alejandro Magno.

Al anochecer, el autobús comenzó a descender hacia el fondo del valle, donde rugía furioso el río Indo. En la agreste población de Kargil los pasajeros descansamos en un dormitorio colectivo con decenas de charpoys. [...] El frío era intenso pero seco y me acurruqué en el saco de dormir, sintiendo en los pies la bolsa con el pasaporte y el dinero, tal como había aprendido a hacer en los vagones de tercera, cuando en las estaciones aparecían a través de los barrotes de la ventana unas manos que intentaban arramblar con lo que fuera.

Cuando por fin llegamos a Ladakh, de población budista emparentada con la tibetana, decidimos recorrerlo a pie o con transportes locales y dormir en los monasterios. Recuerdo las miradas atónitas de los campesinos cuando nos encaramábamos a la caja de un camión y el rostro de sorpresa del chófer cuando golpeábamos la cabina para que se detuviera porque habíamos divisado una lamasería en lo alto de una montaña.

|

| Jordi Esteva (Barcelona, 1951). Fotógrafo, escritor y cineasta Fotografía: Archivo personal de Jordi Esteva |

***

Aquella misma tarde llegamos a Namche Bazar. Era el 20 de noviembre de 1975. La anciana sherpa que se ocupaba del albergue hacía girar su molinillo de oración mientras la radio escupía noticias en una lengua que sonaba parecida al hindi. «¡Franco!», distinguía de vez en cuando entre frases para mí incomprensibles. «¡Franco!», repetía aquella voz. Pero la mujer permanecía inmutable con sus rezos, que interrumpí para preguntarle por lo que estaban diciendo y, tras pegar el oído al viejo receptor, ladeó la cabeza para descansarla sobre su mano dando a entender que el tal Franco había muerto. El descorchar de botellas de champagne en España halló eco a miles de kilómetros y la anciana hizo el negocio del año con la barra libre de chang, el licor casero de arroz con que obsequiamos a todos los parroquianos.

Los capítulos dedicados al Sudán, «el país de las películas de aventuras de la infancia, como Las cuatro plumas o Khartoum», y al Yemen me hicieron postrarme a sus pies.

[...] El segundo día, surgió de la nada un grupo de unos diez hadandaua, de tez tabaco, bellos rostros angulosos y abundante cabellera encrespada, a lo Jimi Hendrix, en la que clavaban un peine de madera en forma de tridente. Parecían sacados de los bajorrelieves de la Nubia. Portaban escudos y lanzas y se anudaban en el antebrazo un porta amuletos de cuero y un puñal, con el que no vacilaban en cortarse un pedazo de carne, o incluso amputarse un dedo, si les mordía una pequeña serpiente del desierto que produce una rápida necrosis. Aquellos hombres esbeltos se dirigían a las montañas de Erkowit, un lugar asombroso de acacias retorcidas entre rocas negras, cerca del mar Rojo, donde abundaban avestruces y leopardos.

Los aguerridos hadandaua eran los fuzzi wuzzi tan temidos por los británicos durante la campaña contra el líder religioso El Mahdi, aquel visionario que se proclamaba como el último de los profetas. Pese a su inmerecida fama de pueblo cruel y fiero, su valor era tal que fueron ensalzados por Rudyard Kipling en un poema. Me parecieron acogedores, aunque reservados, con sus sonrisas que mostraban dientes blancos y perfectos.

[...] Al día siguiente, los hadandaua golpearon con insistencia las paredes de la caja del camión y se bajaron en una llanura de piedras brillantes en dirección a un punto indeterminado de la inmensa nada. Pasadas unas horas llegamos a Sauakin, donde nos apeamos. Era el antiguo puerto de los árabes del mar, situado en una isla pegada a la costa, abandonado por el poco calado de sus aguas en beneficio del cercano Port Sudán. Lo que había sido un próspero emporio era hoy un laberinto en ruinas de mezquitas, almacenes y palacios de piedra blanca de coral, habitado por el viento, el salitre y los yenún. Allí conocí a un viejo mercader que me propuso viajar al puerto de Moka, en la orilla yemení del mar Rojo, en busca de los árabes del mar.

***

Recuerdo Thula, una población en la montaña donde las azoteas de sus altas casas servían de almacén para la madera y el trigo. Estaba rodeada por una muralla de piedra con una descomunal puerta que se cerraba cada día tras la oración del atardecer. El zoco, el más bello que había visto hasta entonces, era muy frecuentado al mediodía debido a la venta del qat, un potente narcótico de uso legal que paralizaba el país por entero a partir de las dos de la tarde. Antes de la oración del atardecer, sacaban a pasear a los presidiarios, para escarnio suyo y advertencia a la población. Avanzaban por las calles arrastrando bolas de hierro y, por si no fuera suficiente, con grilletes que les desollaban los tobillos. Los niños se burlaban de ellos, y cuando los prisioneros se les acercaban, huían despavoridos y les tiraban piedras desde lejos. En un molino del zoco, una camella con los ojos tapados tiraba durante todo el día de la gran rueda de piedra. Con toda seguridad llevaba años haciéndolo, sin haber vuelto a ver jamás su querido desierto ni a otros camellos. Thula era un lugar bello y en cierto modo cruel en el que tan solo los cables eléctricos que taladraban antiguos arabescos y muros nos indicaban en qué siglo estábamos. Era un país cerrado y feudal. El gobierno central de Sana no dominaba todo el territorio y en muchas regiones eran los jeques locales quienes ostentaban el poder. Sus soldados controlaban las carreteras y a menudo retenían a los taxis colectivos y les hacían pagar una mordida, o secuestraban a funcionarios o a hombres vestidos de paisano sospechosos de ser militares del Gobierno. Nosotros fuimos retenidos, varias veces y en una ocasión por más de un día. Trabamos entonces una cierta amistad con la soldadesca de un jeque local y les hacía mucha gracia que empuñáramos sus armas, en especial los kaláshnikovs.

|

| El autor con un soldado del jeque rebelde de Thula Fotografía: Lucía Rodríguez |

Las historias sobre Egipto que le contaba su padre, lo llevaron a fijar su atención, de manera muy especial, en ese país, donde terminaría viviendo cinco años. Un tiempo fascinante y complicado, con una encarcelación incluida, que Jordi Esteva nos cuenta en el último tercio del libro con ese estilo suyo de narrar que hace que no nos pesen las casi quinientas páginas del libro.

Me fascinaban las historias de Egipto que nos contaba mi padre. A mediados de los cincuenta, había viajado a aquel país invitado por un hombre de negocios de Alejandría que quería exporta algodón profiláctico, y le propuso a mi padre, que en aquella época distribuía productos farmacéuticos, que le ayudara a entrar en el mercado español [...].

Mi padre nos embelesaba con sus historias de las pirámides. Nos suscribió a la revista El Correo de la Unesco, que cada mes traía noticias y fotografías de los templos que quedarían inundados, si la comunidad internacional no actuaba, con la construcción de la presa de Asuán. Recuerdo los fines de semana estivales cuando, al llegar de la ciudad a Villa Rosa, hacía sonar el claxon y nosotros nos lanzábamos a su cuello preguntando por la revista.

Las fotografías de aquellas maravillas nos sorprendían a mi hermana Rosa y a mí. ¡De modo que aquellos colosales monumentos existían! Teníamos reproducciones en yeso de las pirámides y de la Esfinge, hechas con el mayor cariño por el senyor Mestre, carpintero del pueblo de Teià, guardadas celosamente en cajas de zapatos y que cada Navidad colocábamos en un extremo del pesebre [...].

Un invierno mis padres nos llevaron a ver Los diez mandamientos y disfrutamos con cada minuto de aquella superproducción de Cecil B. DeMille, que nos mostraba aquel país de ensueño surcado por el Nilo, rodeado de palmeras bajo un cielo siempre azul o cuajado de estrellas. Ahora, mientras escribo, revivo la emoción de cuando mi padre traía colecciones de sellos con las imágenes de los monumentos de la Nubia que, como Moisés, iban a ser salvados de las aguas. Tampoco olvido el reportaje en la revista de la Unesco sobre el romántico templo de Philae, dedicado a Isis, que, antes de ser trasladado piedra a piedra, fue protegido con enormes diques de hormigón. En mi cabeza, Egipto era un lugar sobrenatural y mágico que sin embargo existía pues mi padre había viajado allí.

|

| Maravillas del mundo (Círculo de lectores, 1968) Fotografía: Lucía Rodríguez |

El autor nos advierte en la primera página de que probablemente estas memorias, estos dos volúmenes, serán lo último que escriba.

Cuando ascendí a las cimas de Socotra tuve la sensación de que había cumplido mi propósito en esta vida. Aquella isla, perdida en el Índico, era el último de los lugares de mis ensoñaciones de infancia que me faltaba por recorrer. A menudo, pienso que tras este libro ya lo habré dicho todo.

Y el lector que lo sigue o que lo seguirá a partir de este momento, no puede más que cruzar los dedos con la esperanza de que eso no sea así.

Nota: A veces, los astros se alinean para que uno pueda cumplir sus deseos, y este viernes, a las siete de la tarde, podré conocer en persona a Jordi Esteva, que viene a presentar el segundo volumen de sus memorias, Viaje a un mundo olvidado, a El Tercer Piso de la Librería Proteo de Málaga.

|

| Jordi Esteva en El Tercer Piso Librería Proteo de Málaga |

No se lo pierdan.

No hay comentarios:

Publicar un comentario